沈师大“北方号子少年传”团队大连行:访传承人、探文化馆,为长海号子进校园寻路

2025-08-25 10:30 来源:中国教育报道 编辑:风中的自由

海岛风咸,号子声远。近日,沈阳师范大学文学院“北方号子少年传”项目团队奔赴大连,先后走访长海号子市级非遗传承人宋承儒老先生与大连市文化馆非遗办公室,围绕长海号子的历史脉络、传承现状及校园传播路径展开深度调研,为这项承载着北方海岛渔民记忆的非遗文化“破圈进校园”采集一手素材。

一访传承人宋承儒:手稿里的号子魂,皱纹里的传承心

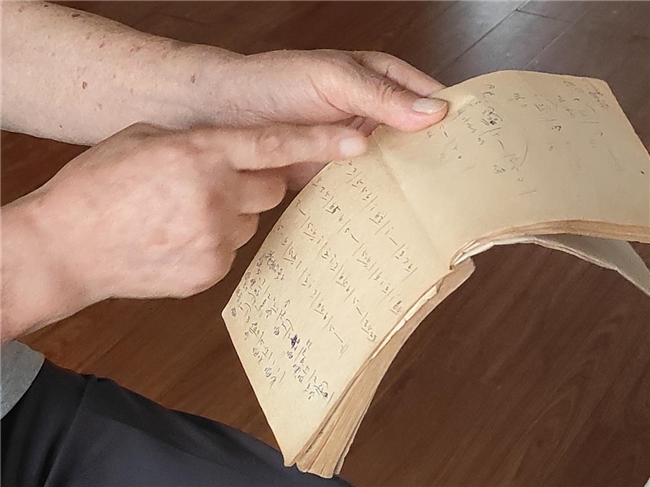

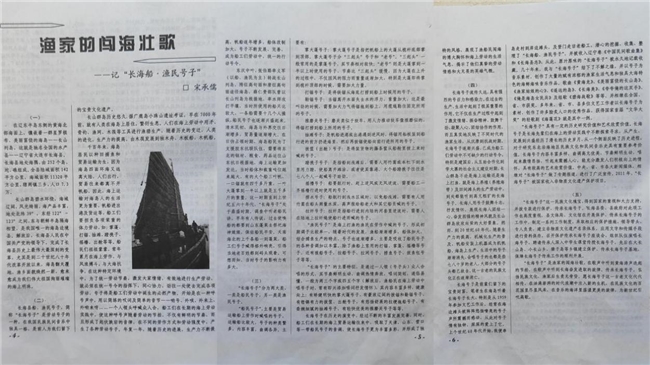

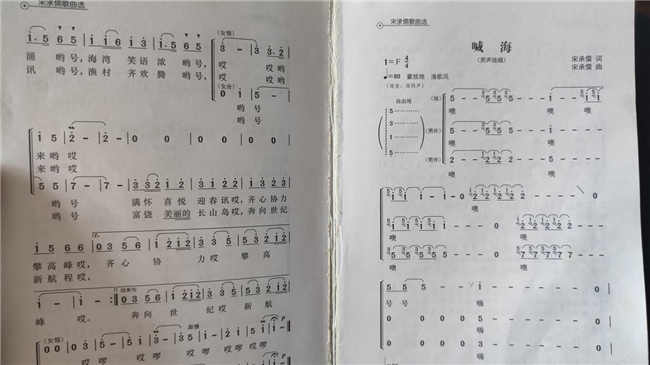

宋承儒老先生早早就摆好了一摞“宝贝”——泛黄的牛皮纸笔记本上,是他年轻时随船作业时用铅笔速记的号子曲谱,音符旁还歪歪扭扭写着“拉网时换气要沉”“摇橹号子起调要亮”的备注;厚重的《长海渔歌号子集》是他耗费十年整理的心血,收录了从“老把式”那里听来的36首原生态号子;旁边的光盘里,存着2010年长海号子申遗时他带队录制的演唱视频,画面里的渔民们赤着胳膊、喊着号子拉网的场景,隔着屏幕都能透出大海的磅礴气。

“这号子不是唱的,是‘喊’出来的活命调。”老先生摩挲着手稿上被海风浸得发脆的纸页,打开了话匣子。长海号子诞生于明清时期,长海诸岛渔民出海作业时,拉网、起锚、摇橹、卸鱼,每一项重体力活都得靠号子统一步调、凝聚力气。“拉网号子最费嗓子,领号的人得喊得穿透浪声,众人跟着应和,网才能拉得齐;摇橹号子要柔中带劲,跟着浪的节奏变调,船才不偏航。”宋老先生边说边起身比划,喉结滚动着哼起一段《拉网小调》,虽已年迈,嗓音里仍有当年渔民的质朴力道——那是与大海较劲半生的印记。

谈及传承现状,老先生的语气沉了些。“年轻时船上几十号人,号子声能盖过浪涛;现在渔船机械化了,没人再靠号子干活,会唱的老伙计没几个了,年轻人更是听都没听过。”但当项目团队说明来意——要把长海号子带进中小学课堂,让少年们学唱、了解时,老先生的眼睛亮了。“好!太应该了!”他攥着团队成员的手反复叮嘱,“别让它埋在海里!进校园好啊,孩子们记性好、嗓子亮,哪怕先学几句简单的,知道咱长海有这么个‘海上吆喝’,就是好事!”

针对“号子进校园”,宋老先生给出了实在建议:“不用一开始就教全本,挑那些短的、朗朗上口的,比如《拾贝号子》《靠岸调》,词里有‘浪打礁石响’‘鱼虾满舱归’,孩子们能听懂;还能讲讲号子里的渔民故事,拉网时谁力气大、摇橹时谁识风浪,让号子不只是调子,是活的历史。”他还主动留下联系方式,“你们编教材、排节目,有不懂的随时问我,我哪怕去学校现场教都行!”临别时,老先生特意把那本手写曲谱借给团队,“拿去复印,这纸老了,得让它的字有地方去。”

再探文化馆非遗办:从“保下来”到“活起来”,校园是关键一步

离开宋老先生住处,团队一行又来到大连市文化馆非遗办公室。办公室墙上的“大连市非物质文化遗产名录”展板上,“长海号子”四个红字格外醒目——2007年,它被列入辽宁省级非遗名录,2011年入选市级非遗保护项目,这些年文化馆一直牵头做着抢救性保护工作。

“宋老是长海号子的‘活档案’,他的手稿和曲集是我们馆藏资料的核心。”非遗办公室工作人员向团队展示了文化馆的保护成果:已整理数字化曲谱28首、录制传承人演唱视频12段,还在长海县部分乡镇文化站开设了“号子体验课”,但“受众还是以中老年人为主,年轻人参与度低是普遍难题”。

对于“长海号子进校园”的项目构想,非遗办公室表示高度认同:“非遗保护不能只停留在‘保下来’——建档案、录视频是基础,更要‘活起来’,校园就是让它‘活’的重要土壤。”他结合其他非遗进校园的案例给出建议:一是“轻量化改编”,保留号子的核心节奏和海岛特色,但简化复杂曲调,比如将多人合唱的号子改编为适合班级齐唱的版本;二是“跨界融合”,结合中小学音乐课、语文课、美术课——音乐课学唱号子,语文课讲号子里的民俗诗,美术课画“号子场景画”,让号子融入课堂日常;三是“搭建展示平台”,比如在校园文化节上办“海岛号子展演”,邀请宋老先生这样的传承人去和学生互动,让孩子们直观感受号子的生命力。

少年传薪火:让海岛号子在课桌间续响

此次大连之行,团队带着满满一箱子资料返程——宋老先生的手写曲谱复印件、《长海渔歌号子集》扫描件、采访时录制的号子音频……更沉甸甸的,是传承的期待。宋老先生哼号子时的神情,文化馆老师说‘校园是希望’时的郑重,让我们更清楚这项目不只是‘做活动’,是给非遗找‘年轻的根’。

海风曾托着长海号子在浪尖上回荡,如今,这声穿越百年的吆喝正沿着校园的方向寻路。当少年们的嗓音唱起“浪里拉网齐使劲”,当课桌间响起海岛的节奏,长海号子的故事,便有了新的注脚。

(沈阳师范大学 文学院 王梓楠)